8 Культурный архив

8.2.5 Дороги судьбы - воспоминания

8.2.5.3.8 Frieda Reinhardt

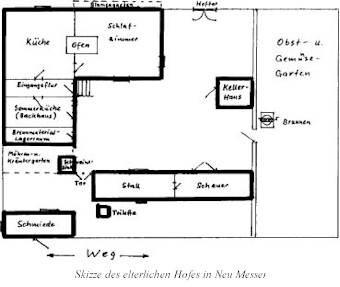

Ich wurde 1935 in Neu Messer geboren. Meine Großeltern sind von Wolfsk nach Neu Messer gezogen. Als das Dorf Messer im Kanton Balzer zu groß wurde, haben Bewohner von Messer in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts an anderer Stelle im Kanton Frank der Wolgarepublik ein neues Dorf gegründet. Es wuchs schnell und hatte in den 20er Jahren schon über 2 000 Einwohner. Meine Großeltern haben sich dort ein Haus gebaut. Großvater und Vater arbeiteten als Schmied.Ich kann mich noch sehr gut an das Dorf und unser Haus erinnern. Von der Dorfstraße führte ein Weg durch das große Hoftor um das Haus herum. Über ein paar Treppenstufen kamen wir in den Flur. Von dort sind wir rechts in die Küche gegangen. Zwischen der Wand auf der rechten Seite und dem großen Ofen - einem sogenannten "deutschen Ofen" - befand sich die Tür zum Wohn- und Schlafzimmer. Der Ofen war durch die Wand gebaut worden. Auf dem Teil des Ofens, der ins Schlafzimmer hineinragte, hatte man oben zwei Kessel eingelassen. Sie waren mit Sand gefüllt. Dieser sollte möglichst lange die Wärme halten. Beheizt wurde der Ofen von der Küche aus. Mutter ist im Winter morgens immer sehr früh aufgestanden, um zu heizen. Wenn ich aufgewacht bin, dann war es immer schon schön warm. Meistens war Mutter dann schon zur Arbeit auf dem Kolchos. Sie hatte das Frühstück für mich in den Ofen gestellt.

Außer zum Heizen und zum Warmhalten des Essens diente der große Ofen zum Brotbacken. Im Ofen gab es einen ziemlich großen Innenraum, unten eckig und oben gewölbt. Wenn das Feuer heruntergebrannt war, wurde die Asche herausgenommen und der Boden mit einem nassen Besen sauber gefegt. Mutter hat die geformten Brotlaibe auf Kohlblätter gelegt und den Teig eine Weile gehen lassen. Mit einem hölzernen Schieber hat sie dann das Brot in den heißen Ofen geschoben. Es dauerte eine gute Stunde und das Brot war fertig. Es kam immer knusprig braun aus dem Ofen und duftete so herrlich. Zu den großen Feiertagen, zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten, wurde bei uns auch Kuchen gebacken. "Dünne Kuchen" haben wir dazu gesagt, ganz niedrig mussten sie sein, gerade mal zwei Finger hoch. Der Hefeteig wurde auf einem großen Blech ausgerollt, mit Apfelschnitzel oder Streusel belegt und dann, nachdem er richtig gegangen war, in den Ofen geschoben. Ich durfte alles genau beobachten und mit nachschauen, ob der Kuchen gut gebacken war. "Oh, er sieht schon gut aus. Noch ein paar Minuten und dann können wir ihn herausnehmen."

Wie herrlich schmeckte der Kuchen, besonders wenn er noch ofenwarm war. Schon als kleines Mädchen interessierte mich das Kochen und Backen sehr. Ich habe jeden Handgriff meiner Mutter genau verfolgt. Später, als ich herangewachsen war, habe ich dann selbst für die Familie so wie Mutter gekocht und auch Brot und Kuchen gebacken.

Gekocht haben wir auf dem kleinen Herd mit der eisernen Platte in der Küche. Was von den Mahlzeiten übrig blieb, wurde im Ofen bis zum nächsten Essen aufbewahrt. Der Ofen bildete die zentrale und wichtigste Einrichtung in unserem Haus. Ja, unser großer Ofen, das war das Allerbeste. Unter minus 40 °C war im Winter keine Seltenheit. Der Schnee lag oft meterhoch. Da musste erst Schnee geschippt werden. Wir Kinder durften und konnten nicht hinausgehen. Der Ofen gab uns bei einem solch starken Frost Wärme und Geborgenheit. Ich hatte mir dort einen bestimmten Platz ausgesucht. Niemand durfte ihn mir streitig machen. Wenn meine beiden älteren Brüder ihn mir mal wegnehmen wollten, dann gab es großes Gezänk. Obwohl ich viel kleiner als sie war, setzte ich mich durch.

Wie überall im Dorf hatte auch unser Haus nur zwei Räume, eine Küche und ein Wohn- oder Schlafzimmer. In diesem Zimmer schliefen sieben Personen, meine Großeltern, meine Eltern, meine beiden Brüder und ich. Links von der Tür befand sich der Ofen, dahinter stand das Bett der Großeltern. An der sich anschließenden Wand in der Ecke war das Bett meiner Eltern aufgestellt, ein "Schubbett", das abends ausgezogen wurde. Dort schliefen meine Brüder. Mein Bettchen hatte seitlich davon seinen Platz, neben meiner Mutter. Weiterhin befanden sich im Zimmer noch ein großer Tisch mit Stühlen, ein Schrank und eine Nähmaschine an der Fensterseite. Wenn das Schubbett ausgezogen war, dann war es äußerst eng im Zimmer. Tagsüber war mein Lieblingsplatz an einem der beiden Fenster. Von dort aus konnte ich gut beobachten, was auf der Dorfstraße passierte und wer zu uns auf den Hof kam.

Auf der anderen, linken Seite des Hausflurs befand sich unsere "Sommerküche", ein Anbau am Haus. Dort wurde im Sommer gekocht und gebacken. Durch das Heizen des großen Ofens wäre es in der Küche und im Schlafzimmer zu warm geworden. In der Sommerküche stand auch ein Backofen - deshalb nannten wir diese Küche auch Backhaus - und ein großer Waschkessel. Dort wurde Badewasser warm gemacht. Gebadet haben wir einmal in der Woche in einem Holzzuber.

Im Backhaus haben wir im Sommer auch unsere Mahlzeiten eingenommen. Da stand ein großer Tisch mit Stühlen rundherum. Morgens gab es Kaffee und Butterbrot oder Milchsuppe. Da wir nicht reich waren, wurde oft "Riebelsuppe" gekocht, aus Milch, Ei, Wasser und Salz zusammengerührt. Beim Einrühren mussten sich kleine "Riebel" bilden, deshalb wurde die Suppe Riebelsuppe genannt. Manchmal waren auch noch Kartoffelstücke drin. Oft kamen auch Hirsebrei oder Griesbrei, Bohnen-, Erbsen- oder Linsengerichte auf dem Tisch. Alles war in unserem eigenen Garten gewachsen.

Noch gut erinnere ich mich unseres Kaffees. Es war der beste Kaffee, den ich je getrunken habe. Er wurde aus Schnitzeln von Zuckerrüben gemacht. Diese wurden langsam im großen Ofen getrocknet, bis sie schön braun waren, dann zermörsert und gesiebt. Das so gewonnene Pulver goss Mutter mit heißem Wasser auf. Das schmeckte großartig. Oft gab es auch Tee zum Frühstück, eine Früchtemischung oder Süßholztee von aufgeschnittenen und dann in der Luft getrockneten Süßholzwurzeln. Richtigen Zucker nahmen wir nur selten, nur wenn Gäste kamen. Er war einfach zu teuer. Wenn Verwandte aus der Stadt kamen, sagte Großmutter: "Heute muss ich wieder mal ein bisschen Zucker kaufen; es sind Stadtleute, die wollen richtigen Zucker." Sonst haben wir mit Rübensirup gesüßt.

Den Rübensirup oder "Rübenhonig", wie wir sagten, haben wir selbst hergestellt. Das war eine sehr aufwendige Arbeit. Bei der Ernte wurden die Zuckerrüben im Spätherbst auf einen großen Haufen geschüttet. Sobald es richtig kalt wurde, begann das Sirupkochen. Die Rüben wurden gesäubert und geputzt, in Stücke geschnitten und in dem Kessel im Backhaus gekocht. Sobald die Rüben gekocht waren, wurden sie in Leinentücher getan und man presste den Saft in einer speziellen Presse aus den gekochten Rüben. Die Reste verwendete man als Viehfutter. Der ausgepresste Saft kam erneut in den Kessel und musste lange gekocht werden, viele Stunden, Tag und Nacht, bis schließlich daraus der fertige Sirup wurde. Die Nachbarn haben dabei mitgeholfen und sich beim Rühren des Saftes abgewechselt.

Es wurde auch "Latwerie" gemacht. Dazu wurde Kürbis verwendet. Die Kürbisstücke wurden in den Rübenhonig gegeben und beides noch einmal gekocht. Es entstand ein Brei, ein Honig-Kürbis-Brei. Den haben wir als Marmelade gegessen und auch zum Backen genommen. Es gab ja sonst nichts Süßes. Die Latwerie haben wir auch zum Frühstück aufs Brot geschmiert und zum Kaffee gegessen.

Zum Mittagessen gehörte meistens Fleisch, das dann auch noch für den Abend warm gehalten wurde. Es gab Kartoffeln, Bohnen- oder Erbsensuppe mit Fleisch. Das Fleisch war von den eigenen Tieren oder von denen der Nachbarn. Besonders im Sommer, wenn das Fleisch nicht lange frisch blieb, haben die Nachbarn reihum geschlachtet und sich gegenseitig mit Fleisch versorgt, Fleisch von Schafen und Schweinen.

Großvater und Vater haben selber Schinken und Wurst gemacht, darunter Leberwurst und Rotwurst. Dafür wurde im Winter geschlachtet. Geräuchert wurde in einem besonderen Ofen. Rotwurst wurde aber auch im Sommer hergestellt. Man legte sie in Salzlake ein, dazu kamen Pfeffer, Lorbeer und Nelken. Das Faß mit der Rotwurst stand im Backhaus. Auch Schinken und Speck befanden sich darin. Was man brauchte, nahm man heraus und tat es in einen Eimer mit Wasser, damit das Salz vor dem Verzehr des Fleisches oder der Wurst herausziehen konnte.

Sonntags kochte Mutter immer ein besonderes Gericht. Zuerst wurde Brot gebacken, dann kam das Mittagsgericht in den Ofen. Zuvor war das Fleisch ein wenig gekocht worden und dann wurde es mit Kartoffeln, Zwiebeln und Gewürzen in eine große Bratpfanne gegeben. Im Ofen wurde dann alles schön braun und knusprig. Sehr gern habe ich Fleisch mit Sauerkraut gegessen. Mutter machte dazu Stampfkartoffeln, die mit Milch und süßem Rahm verrührt waren. Das war ein herrliches Sonntagsessen!

Im Sommer, wenn es besonders heiß war, wurde bei uns auch "Schnitzsupp" zubereitet. Schnitz - das waren getrocknete Äpfel. Auch getrocknete Pflaumen und Kirschen konnte man dazu verwenden. Das Backobst wurde gekocht und dann dicker Rahm reingegeben. Hinzu kam noch Rübenhonig. Dazu machte Mutter Klöße aus Mehl und Eiern. Die süße Suppe wurde kalt gestellt und am Nachmittag, wenn es draußen am heißesten war, gegessen. Und es wurden "Kreppel" gebacken, eine Art von Brezeln. Der Teig wurde in heißem Öl und Schweinefett gebacken. Es war immer interessant, dabei zuzugucken. Zuerst sind die Kreppel untergegangen, und wenn sie dann wieder auftauchten, waren sie schon schön braun. Ja, Schnitzsupp und Kreppel, das waren ebenfalls echte Sonntagsessen.

Doch nun weiter zu unserem Gehöft; ich möchte darüber noch etwas mehr erzählen. Wenn man von der Straße auf den Hof kam befand sich gleich rechts, wie schon gesagt, unser Haus mit der Sommerküche. Gegenüber vom Hoftor stand ein großes Gebäude, unterteilt in Viehstall und Scheune. In ihr, der Scheuer, bewahrten wir Heu und Stroh auf. Auf der linken Seite wurde der Hof von einer Lehmmauer begrenzt. Dahinter waren der Gemüsegarten und der Brunnen. Vor dem Gartenzaun etwas zum Hoftor hin, hatte Großvater einen Keller errichtet.

Die Kolchosbauern durften damals nur eine Kuh und ein Kalb in der individuellen Hauswirtschaft halten. Und es war nicht erlaubt, das Kalb über den Winter zu bringen. Es musste im Herbst verkauft oder geschlachtet werden. Ziegen hingegen durften wir beliebig viele halten. Wir hatten immer so vier bis sechs davon. Sie wurden gemolken. Ich weiß noch, wir hatten schwarze und bunt gescheckte, eine ganz weiße und eine hellbraune. Wir Kinder wollten die Milch nur von der weißen Ziege trinken. Meine Brüder, die 1928 und 1930 geboren wurden, brachten am Abend die Tiere von der Weide heim. Die weiße Ziege wollte immer als erste gemolken werden. Wehe, wenn Mutter mal die Kuh zuerst melkte, dann kam die Weiße heran und schubste Mutter und meckert laut mit ihrem schrillen und langgezogenen "Mäh, Mäh, Määh". Also musste Mutter die Kuh stehen lassen und doch erst die Ziege melken. Das passierte des Öfteren. Deshalb sind mir diese Bilder noch heute so deutlich in der Erinnerung. Ich habe die frisch gemolkene Milch gleich aus einem Becher getrunken. Das hat mir sehr gut geschmeckt. Und diese Gewohnheit habe ich dann später auch an meine Kinder und Enkelkinder weitergegeben.

Die Ziegen haben übrigens nicht nur Milch, sondern auch "Most" gegeben, feine Ziegenhaare, die mit einer speziellen Bürste aus dem Fell herausgekämmt wurden. Daraus strickte Mutter dann Hemden und Mützen.

Der Keller war tief in den Boden gegraben. Sein Boden bestand aus festgestampftem Lehm. Er hatte eine gewölbte Decke, die mit einer doppelten Falltür versehen war. Über dem Keller befand sich ein kleines "Holzhäuschen". Dieses hatte die Aufgabe, den Keller nach oben abzugrenzen und den Eingang zu schützen. Wenn man die doppelte Falltür öffnete, konnte man über eine Stiege in den Keller steigen. Er war so hoch, dass ein Erwachsener sich darin aufrichten konnte. Die im Keller eingelagerten Sachen sind nie verdorben. Dicht an den Wänden standen große Fässer. Eines enthielt die "Arbusen", die Wassermelonen. Zwischen den Melonen befanden sich Schichten von Stroh, Süßholz und Salz. Wasser wurde hinzugegeben und alles mit Sackleinen abgedeckt, bevor die mit Steinen beschwerten Deckel die Fässer verschlossen. Auf ähnliche Weise wurden Kohl, Gurken, Tomaten und anderes Gemüse sowie Obst konserviert. Rechts neben der Stiege wurden immer die Kartoffeln und unter der Stiege die Möhren eingelagert. Auf der linken Seite des Kellers stand ein großes Regal, in dem viele kleinere Töpfe mit Eingelegtem standen. Im Winter hatten wir dann immer reichlich zu essen. Als ich später mit meiner eigenen Familie in Sibirien lebte, habe ich es genauso gemacht. Und auch dort schmeckte das so Eingelegte fast so gut wie in meiner Kinderzeit im Elternhaus.

Zurück zu unserem Hof. Gleich hinter dem Eingangstor zum Garten befand sich der Brunnen. Den hatte auch mein Großvater wie die anderen Bauern selbst gegraben. Auf der linken Seite des Grundstücks ganz hinten neben dem Garten stand die Schmiede. Großvater war Schmied und auch Vater war Schmied. Eigentlich wollte mein Vater etwas anderes lernen. Doch Großvater hatte zu ihm gesagt: "Ich kann die Arbeit allein nicht schaffen und die Familie durchbringen. Du musst mir zur Hand gehen." Da konnte Vater nicht nein sagen. Wenn es Mittag war, hat mich Großmutter immer in die Schmiede geschickt und gesagt: "Geh und ruf sie zum Essen!" Und ich bin durch das Tor, das Garten und Schuppen verband, hinter zur Schmiede gelaufen. "Großvater, kommt schnell zum Essen!" Sie haben sich immer vor der Mahlzeit gewaschen. Darauf haben sie sehr geachtet.

Kaum hatte sich Großvater dann an den Tisch gesetzt, bin ich ihm auf den Schoß geklettert. Es war mein allerliebster Großvater. Ich war das einzige Mädchen. Sie haben sonst nur Jungen gehabt; zwei sind gestorben. Großvater sagte dann immer den gleichen Satz: "Nun komm, du bist doch mein Mädchen." Er hatte einen Vollbart, so rundum von einem Ohr bis zum anderen. Beim Dienst in der Kavallerie hatten sie ihn im Gesicht getroffen. Der Vollbart sollte die Narbe verdecken. Auf dem Kopf hatte Großvater nur noch wenige Haare. Mit besonderem Eifer habe ich ihm immer die wenigen Haare gekämmt. Und das hat ihm gefallen. Er hat mich auf ein Bein genommen und dabei gesungen: "Hopp, hopp, hopp, Pferdchen spring Galopp, über Stock und über Stein, aber brich dir nicht die Bein; immer spring Galopp, hopp, hopp, hopp!" Das hat mir großen Spaß gemacht. Manchmal war ich dann so lustig und habe ein großes Durcheinander veranstaltet. Großmutter musste mich dann zur Ordnung rufen. "Ach Kind, was machst du bloß? Tu deinen Verstand ein wenig zusammenraunen (zusammennehmen)!" Nach diesen Worten habe ich mich einmal ganz still auf den Stuhl hingesetzt und geschwiegen. Nach einer Weile fragten mich erst die Großmutter, dann Mutter: "Was ist los mit dir? Du bist doch nicht etwa krank?" Aber ich blieb still. Erst, als sich mein Großvater mit der Frage "Was ist mir dir?" an mich wandte, habe ich wieder geredet. "Ich bin nicht krank, ich hab nur meinen Verstand zusammengeraunt." Großvater hob mich dann hoch und küsste mich. "Da seht ihr, was für ein großartiges Mädchen ich doch habe." Es ist mir, als ob ich seine dunkle Stimme immer noch höre. Großvater war sehr gut zu mir.

Tagsüber war ich, wenn die anderen Erwachsenen zur Arbeit und meine Brüder in der Schule waren, meistens mit der Großmutter allein zu Hause. Sie erzählte mir viel aus der Vergangenheit, von den Urgroßeltern und deren Eltern. Sie waren vor Generationen aus Süddeutschland, aus Bayern oder Baden-Württemberg, nach Russland und ins Wolgagebiet gekommen. Und Großmutter sprach häufig von der großen Hungersnot am Anfang der 30er Jahre. Die Bauern mussten viel Getreide abgeben, um den ihnen vorgegebenen staatlichen Plan zu erfüllen. Sie lieferten so viel ab, bis sie fast gar nichts für sich selbst hatten. Ein großer Teil des abgelieferten Getreides, so meinte Großmutter, ist auf dem Transport in die Städte und andere Gebiete liegen geblieben und verdorben. Als dann die Hungersnot ausbrach, sind fremde Leute mit Polizisten, mit "Flintenputzern", ins Dorf gekommen und haben auch noch das letzte Getreide aufgespürt und mitgenommen. Mit spitzen, langen Stäben, die innen hohl waren, haben sie in die Erde gestochen und nach verstecktem Korn gesucht. Auch meinen Vater, den Schmied, haben sie angestellt und zu ihm gesagt: "Du kennst die Leute hier. Sag ihnen, sie müssen alles hergeben, und gib Acht, dass sie auch wirklich alles rausrücken."

Vater war in einer Zwickmühle. Was sollte er tun? Er riet den Leuten, weiteres Getreide bereitzustellen und nur den Rest zum Überleben, die eiserne Ration sozusagen, sicher zu verstecken. "Macht es so, sonst lassen sie uns nicht in Ruhe und nehmen uns auch noch die letzten Körner zum Überleben weg." Doch die Behörden waren meistens unerbittlich. Von einem Mann erzählte Vater, der ganz normal ein Pud Hirse für seine Familie gekauft hatte. Auch das haben sie ihm weggenommen, alles. Nichts blieb ihnen mehr. Viele Leute sind in den Hungerjahren gestorben, vor allem Leute in der Stadt, aber auch bei uns auf dem Lande. Meine Großeltern und Eltern hatten das mit eigenen Augen gesehen.

Doch zu meiner Zeit waren glücklicherweise diese schweren Jahre schon vorüber. Meine ersten Lebensjahre verlebte ich in der Geborgenheit der Familie und der Dorfgemeinde. Wichtig ist mir, daran zu erinnern,

dass die Leute im Dorf und besonders die Nachbarn immer zusammenhielten und eine große Gemeinschaft bildeten. Wenn einer etwas gemacht hat, vielleicht einen Stall gebaut hat oder so, dann haben andere mitgeholfen. Zu meiner Mutter, wenn sie z. B. im Herbst mit der Ernte im Garten noch nicht fertig war, kam die Nachbarin und hat gefragt: "Amalie, kann ich dir helfen?" Und sie hat dann mitgeholfen, als ob es ihre eigene Ernte gewesen wäre. Und umgekehrt hat meine Mutter ausgeholfen, wenn andere Hilfe brauchten. Ganz wichtig war das Zusammengehen, wenn einer vom Kolchos sich ein Pferdefuhrwerk ausgeliehen hatte, um die Ernte vom individuellen Feld einzubringen. Das Feld lag oft weit entfernt vom Dorf. Da wurden zu einem bestimmten Zeitpunkt viele Hände gebraucht. Es musste schnell gehen. Die Leute halfen sich untereinander, so gut sie nur konnten. So meisterten sie gemeinsam das Leben.

Großvater und Vater haben in der Schmiede für den Kolchos gearbeitet. Sie bekamen dafür so genannte Arbeitseinheiten als Lohn. Für diese Einheiten erhielten sie dann vom Kolchos im Herbst nach der Ernte Getreide, meistens Weizen und Gerste. Geld gab es nur wenig oder gar nicht. Um Geld zu bekommen, haben sie Vieh, ein Kalb oder manchmal auch Federvieh auf dem Markt verkauft. Auch mit dem Getreide, das sie nicht selbst brauchten, sind sie auf den Markt gefahren.

Ganz früher, so erzählte Großmutter, befand sich die Schule in der Kirche. Diese war aus Holz gebaut und der Glockenstuhl stand allein, etwas von der Kirche entfernt, auf der anderen Straßenseite. Die Kirche hatte zwei Stockwerke, da hat wohl die Glocke nicht mehr draufgepasst. Später ist die Kirche abgebrannt. Ich kannte nur noch die Glocke. Sie diente damals zum Läuten bei Feueralarm. Eine Schule war neu gebaut worden. In ihr gab es sieben Klassen. Ich war noch zu klein, um die Schule zu besuchen. Doch oft bin ich, wenn ich mit der kranken Großmutter allein zu Hause war, ausgebüchst und in die Schule gelaufen. Dort habe ich die Tür einen Spalt breit aufgemacht und hineingeschaut. Wenn mich die Lehrerin sah, sagte sie: "Ah, da ist ja die Frieda. Komm rein!" Sie gab mir Papier und Bleistift und ich habe zu schreiben versucht. Meinem großen Bruder war meine Anwesenheit überhaupt nicht recht. Ich konnte miterleben, wenn er Fragen der Lehrerin nicht beantworten konnte. Als ich dann wieder zu Hause war, habe ich Mutter davon erzählt. Das war natürlich meinem Bruder peinlich. Meine Brüder mussten zu Hause für die Schule häufig Gedichte auswendig lernen. Ich habe immer mitgelernt und sie dann Großvater aufgesagt. Gedichte mochte ich immer, mein ganzes Leben lang bis heute.

Meine Kinderjahre in Neu Messer endeten ganz plötzlich von einem Tag auf den anderen. Im September 1941 mussten wir unsere Heimat verlassen. Unsere ganze Familie wurde nach Sibirien deportiert, ins Gebiet von Tjumen, ins Dorf Misonowa. Damals beim Weggehen - ich war sechs Jahre alt - konnte ich mir wirklich nicht vorstellen, dass ich unser Haus, den Hof und das Dorf, in dem ich glückliche Jahre verbracht hatte, niemals in meinem Leben wiedersehen sollte.

Erst später, als ich erwachsen war, wurde mir bewusst, wovon ich damals im September 1941 Abschied genommen habe. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass ich dann meine Kindheitstage als einen besonders kostbaren Schatz in meiner Erinnerung bewahrt habe.

In Misonowa sind wir nur noch eine kurze Zeit alle zusammengeblieben. Ende Oktober 1941 ist Großvater schon gestorben. Am Abend kam er von der dortigen Kolchosschmiede nach Hause und sagte: "Ich weiß nicht, das Herz tut mir weh, es sticht und sticht." Großmutter meinte: "Du hast dich bestimmt erkältet." Sie ist zur Hauswirtin gegangen, bei der wir einquartiert waren, und hat noch einen Liter Milch gekauft, die Milch heiß gemacht, ein bisschen Zucker und Butter hineingetan. "Trink das, damit du die Erkältung ausschwitzt!" Und er hat getrunken. Ich saß neben ihm. "Trink auch du, damit du gesund bleibst!" sagte er zu mir und gab mir etwas von der Milch ab. Und er hat mich gestreichelt. Am nächsten Morgen war Großvater gestorben. Das war sehr schlimm für mich.

Im Februar 1942 haben sie dann alle Männer, die noch waren, zum Arbeitsdienst in die Trudarmee geholt, auch meinen Vater. Er kam nach Krasnotorinsk. Im April 1948 ist er - Gottlob! - von dort zurückgekehrt. Viele andere sind dort umgekommen. Im Juli 1942 haben sie meine Mutter direkt von der Arbeit im Kolchos zur Trudarmee geholt. Man gab uns nicht einmal Gelegenheit, voneinander Abschied zu nehmen. Erst viele Wochen später haben wir von Mutter Post bekommen. Das Arbeitslager befand sich in Tscheljabinsk. Mutter musste dort auf einer Baustelle bis 1946 arbeiten.

Wir Kinder blieben mit der kranken Großmutter in Misonowa allein zurück. Meine Brüder, 12 und 14 Jahre alt, mussten zum Torfstechen nach Ischim, an einen Ort, der gut 20 Kilometer entfernt lag.

Dafür haben sie dreimal am Tag Essen bekommen und ein paar Lebensmittel für Großmutter und mich. Sie machten sich einmal in der Woche auf den langen Weg von Ischim nach Misonowa, um uns die Sachen zu bringen - einen Laib Brot, Kartoffeln und manchmal auch ein Stück Fleisch. Ich erinnere mich noch an die Finnen, die zuweilen im Fleisch steckten. Großmutter hat sie herausgepult. Dann hat sie das Fleisch lange gekocht, fein zerschnitten und in die Suppe gegeben.

Im Winter, wenn das Torfstechen nicht möglich war, waren meine Brüder zu Hause. Sie haben Körbe geflochten. Diese brauchte man, weil es keine Säcke gab. Für das Flechten der Körbe bekamen wir etwas Mehl.

Wir haben in einem Zimmer bei einer russischen Frau gewohnt. Sie hatte einen kleinen Sohn und zwei Töchter. Sie hatten sich in der Küche eingerichtet, wir vier im Zimmer.

Dort gab es einen russischen Ofen. Der war anders gebaut als unser deutscher Ofen in Neu Messer. Im russischen Ofen wurde auch gekocht und man konnte auf ihm schlafen. Und seitlich, verbunden mit dem Ofen durch quer gelegte Stämme, gab es dicht unter der Zimmerdecke - sitzen konnte man da nicht - eine "Pallatsche", eine Art Hängeboden. Am Tage habe ich mich im Winter meistens auf dem warmen Ofen aufgehalten. Die Älteren schliefen nachts in der Pallatsche. Die meiste Hausarbeit erledigte ich. Es war gut, dass ich mir so vieles bei meiner Mutter abgeguckt hatte. Ich habe gekocht. Die russische Wirtin lehrte mich auch, wie man Hanfstengel bearbeitet, zu Fäden verspinnt und wie man daraus Säcke weben konnte. Später lernte ich sogar Teppiche zu weben. Zu meinen Aufgaben gehörte es auch, Brennmaterial zu besorgen. Der Wald war zwar nicht fern, doch allein konnte ich das Holz noch nicht schlagen und transportieren. Ich musste trockene Mistschollen zusammentragen. Wir haben damit geheizt. Nach der Ernte bin ich aufs Feld hinausgegangen und habe Ähren und einzelne herausgefallene Körner gesammelt. Wir mussten etwas zum Essen haben - da durfte ich keine Mühe scheuen.

Im Juli 1945 ist Großmutter gestorben. Ich, die Zehnjährige, war nun mit meinen Brüdern ein Jahr lang, bis zur Rückkehr der Mutter, ganz allein. Von Großmutters Tod haben wir natürlich gleich die Eltern unterrichtet. Doch ihrem Ersuchen, nach Hause zu den Kindern zurückkehren zu dürfen, wurde, obwohl der Krieg schon zu Ende war, nicht stattgegeben.

Zu Beginn ist mir das Alleinsein sehr schwer gefallen. In dem alten Haus gab es merkwürdige Geräusche, es knackte und raschelte an vielen Ecken und Enden. Waren das nur die Mäuse? Oder etwas anderes? Ich habe mich sehr gefürchtet, besonders wenn es schon sehr zeitig dunkel wurde.

Im Herbst 1945 kam ich in die Schule. Russisch konnte ich schon ein bisschen von der Hauswirtin und von den Dorfkindern. Doch sie sprachen einen Dialekt. Die Lehrerin wunderte sich. "Mein Gott, wie sprichst du denn. Das ist doch kein richtiges Russisch!" Die Lehrerin und die anderen Kinder halfen mir, so dass ich bald ordentlich die Sprache beherrschte. Nur mit der Rechtschreibung hatte ich noch lange meine Mühe. Ich vergaß zuweilen Buchstaben oder verwechselte sie.

Meine Schulkameraden hegten mir gegenüber keinen Hass. Wir kannten uns ja aus dem Dorf. Anders war das bei meinen Brüdern. Die wurden gleich nach der Deportation noch beschimpft und verdroschen. Sie konnten die Schule nicht fortsetzen. Bei mir ereignete sich nur einmal etwas in der 7. Klasse. Meine Mitschülerin Maria, die ich eines Tages nicht abschreiben lassen wollte, wurde plötzlich ganz wütend und schrie: "Du bist eine Faschistin, die man vergessen hat totzuschlagen." Ich war darüber sehr bestürzt. Meine Lehrerin hat diesen Vorfall gleich dem Direktor gemeldet. Dieser ist dann sofort in die Klasse gekommen und hat zu Maria und allen anderen gesagt: "Ich bitte euch, Kinder, macht das nie mehr. So etwas darf nicht geschehen!" Er hat erklärt, dass meine Familie während des Krieges aus dem Wolgagebiet wegmusste und nichts mit deutschen Faschisten und deren Verbrechen zu tun hätte. Maria musste mich vor der ganzen Klasse um Verzeihung bitten. Das war der einzige Zwischenfall, ansonsten hatte ich keine Probleme in der Schule.

Natürlich war die Freude riesengroß, als Mutter dann 1946 aus der Trudarmee zurückkam. Das Leben blieb aber immer noch sehr schwer. Es kostete viel Kraft und Arbeit, jeden Tag das Notwendigste zum Leben herbeizuschaffen. Erst als Vater ab 1948 wieder bei uns war, wurde das Leben allmählich etwas leichter und besser.

Nach der Schulzeit hat Frieda Reinhardt, geb. Laufer, Verkäuferin gelernt und in diesem Beruf bis zu ihrer Pensionierung 1990 gearbeitet.

1955 hat sie Waldemar Reinhardt geheiratet. Er war als Kraftfahrer in einem Transportunternehmen tätig. Ihnen wurden drei Kinder geboren, Olga 1956 (mit einem Jahr und 8 Monaten verstorben), Lydia 1958 und Waldemar 1960.

Außer den drei Jahren, als sie von 1957 bis 1959 in Kasachstan wohnten, haben die Reinhardts bis in die 90er Jahre in Sibirien, in Misonowa gelebt.

1996 ist Sohn Waldemar mit seiner Familie nach Deutschland übergesiedelt.

1997 folgten ihnen Frieda und Waldemar Reinhardt. Ein wesentlicher Grund ihrer Übersiedlung war die schwere Bronchitis des Ehemannes. In Deutschland sahen sie bessere Behandlungsmöglichkeiten für diese Erkrankung.

Seit 1999 ist auch Tochter Lydia mit ihrer Familie in der Bundesrepublik.