8 Культурный архив

8.2.5 Дороги судьбы - воспоминания

8.2.5.3.4 Heinrich Dorn

Ich wurde 1923 in Paulskoje im deutschen Siedlungsgebiet an der Wolga geboren. Heute lebe ich in Berlin-Spandau. In diesen fast acht Jahrzehnten ist viel passiert, im Großen wie im Kleinen. Wenn ich auf meinen Lebensweg zurückblicke, dann wird deutlich, daß es einige Ereignisse gibt, die mein Leben mehr als alles andere nachhaltig beeinflusst haben.

Der Tod meines Vaters 1933 bedeutet für meine Mutter und uns vier Kinder den ersten tiefen Einschnitt in unserem Leben. Vater starb nicht überraschend. Er litt seit zwei Jahren an einer offenen Tuberkulose. Diese war nach einem Unfall auf der Wolga zum Ausbruch gekommen. In der Zeit der Kollektivierung der Landwirtschaft hatte Vater für einige Monate den Auftrag bekommen, Pferde für die Armee zuzureiten und mit jungen Wehrpflichtigen aus den umliegenden Dörfern eine Art vormilitärischer AusbildungH. Dorn durchzuführen. Eines Tages - es war mitten im Winter - übten sie am Ufer der Wolga und zum Teil auch auf dem zugefrorenen Fluss. Da geschah das Unglück. Vater wagte sich zu weit vor und brach an einer Stelle ein, wo die starke Strömung nur eine dünne Eisschicht zugelassen hatte. Zum Glück konnten ihn die anderen aus dem Wasser ziehen. Doch es herrschte eisiger Frost und sie befanden sich über fünf Kilometer vom Dorf entfernt. Als die jungen Leute mit Vater zu Hause ankamen, war seine nasse Kleidung zu Eis gefroren. Nur mit Mühe brachte man ihn am Ofen wieder zum Leben; er wurde mit warmen Wasser abgerieben und bekam heiße Getränke. Er überlebte, doch die Tbc zeigte sich dann bald und wurde immer schlimmer. Vater war nicht in der Lage, die schwere Arbeit auf dem Kolchos zu machen. Er musste sich etwas Leichteres in der Stadt suchen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat er zuletzt als Hilfskoch in einer Stolowaja gearbeitet. Die damals unheilbare Krankheit - das war der eine Schlag für Vater. Der andere schwere Schlag bestand für ihn darin, dass er die von ihm so geliebte Landwirtschaft aufgeben musste.

Vaters Eltern lebten zwar in einem Dorf, waren aber keine Bauern. Großvater übte den Beruf eines Möbeltischlers aus. Er hatte an das Haus, in dem wir wohnten, eine kleine Werkstatt angebaut. Dort arbeitete er allein, ohne Mitarbeiter.

Er fertigte Schränke, Tische und Stühle an. Vater wollte kein Tischler werden. Seine Liebe galt den Tieren. Er hatte sich im Laufe der Jahre eine kleine Bauernwirtschaft aufgebaut. Der Acker befand sich weit außerhalb des Dorfes. Es musste bis dahin ein ziemlich weiter Weg zurückgelegt werden. Dort draußen hatte Vater eine kleine Scheune und einen Viehstall errichtet. Unser Vieh - die Pferde, die Kühe, Schafe und Ziegen - blieb das ganze Sommerhalbjahr auf der Weide. Und auch ich verbrachte oft mit Vater die Nacht draußen auf dem Feld. Schon als kleiner Junge musste ich, wie es damals üblich war, in der Wirtschaft mithelfen. Die Tiere hüten - das wurde meistens mir übertragen. Vater hatte ein besonders sensibles Verhältnis zu seinen Tieren. Oft konnte ich beobachten, dass er vom Wagen abstieg, wenn eine schlechte Wegstrecke zu passieren war. Er wollte es den Pferden nicht noch schwerer machen, als sie es schon ohne sein Aufsitzen hatten. Er versorgte die Tiere so gut, dass andere Bauern dies manchmal für übertrieben hielten. Vater war über die Kollektivierung der Landwirtschaft nicht erfreut. Mit Tränen in den Augen gab er die Tiere und das Land her. Die kurze Tätigkeit als Verantwortlicher für die vormilitärische Ausbildung und das Zureiten der Pferde für die Armee trösteten ihn über den Verlust der Eigenständigkeit als Bauer etwas hinweg. Dann der Unfall, die Tuberkulose, der Verlust der Tätigkeit als Ausbilder, die Arbeit in der Stadt und die schnelle Verschlimmerung der Krankheit - all das traf meinen Vater und uns, seine Familie, sehr.

1933, als Vater starb, kam noch ein Unglück hinzu. Es brach in ganz Russland und auch im Wolgagebiet eine Hungersnot aus. Missernten und die Wirren, die mit der Kollektivierung der Landwirtschaft einhergingen, hatten dazu geführt. Obwohl es den Leuten auf den Dörfern damals vergleichsweise etwas besser ging, machte der Hunger um uns keinen Bogen. Vater, unser Ernährer, war nicht mehr da. Die Großeltern waren schon alt. Großvater, schon fast erblindet, konnte nicht mehr arbeiten. Mein Onkel Alexander lebte zwar bei uns noch im Haus. Doch auch er konnte uns nicht helfen. Er hatte für die Großeltern zu sorgen und um sein eigenes Überleben zu kämpfen. Mein vierjähriger Bruder starb an Unterernährung. Und eines Tages fanden Leute mich und meine Schwester irgendwo in der Nähe des Dorfes. Wir waren vor Hunger so geschwächt, dass wir es allein nicht mehr nach Hause geschafft hatten. Nachbarn gaben uns einen Liter Milch und etwas zum Essen. Wir kamen durch.

Was sollten wir tun? In ihrer Verzweiflung machte sich Mutter mit meinen beiden jüngeren Schwestern und mir 1934 auf den Weg zu ihrem Bruder. Dieser lebte in einem Dorf im Gebiet von Moskau. Mutter glaubte, dass dort die Not vielleicht nicht so groß wie im Wolgagebiet sein würde. Doch sie hatte sich geirrt. Auch dort hatten die Leute nur sehr wenig. Mutters Bruder hatte zu tun, seine eigene Familie einigermaßen durchzubringen. Er war nicht in der Lage, noch weitere vier Personen mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Mutter erhielt keine Arbeit. Sie hatte sich nicht vorschriftsmäßig aus Paulskoje abgemeldet. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als bettelnd durch die Dörfer zu ziehen. Und ich musste mit ihr gehen. Betteln ist etwas sehr Erniedrigendes. Das habe ich damals schon als Junge im Alter von elf Jahren verspürt. Wie oft wird man abgewiesen und sogar beschimpft. Doch wir begegneten auch Leuten, die von dem Wenigen, was sie hatten, etwas abgaben. Das rettete uns das Leben.

Nach einem Jahr ist Mutter dann zurück nach Paulskoje gefahren. Ihr gelang es, von den dortigen Behörden die Arbeitserlaubnis für das Moskauer Gebiet zu bekommen. Sie arbeitete in der Schweinemastanlage des Sowchos. Und ich konnte im Sommer als Schweinehirt hinzuverdienen. Allmählich normalisierte sich unsere Situation. Wir konnten uns wieder ausreichend ernähren. Ja, mehr noch. Eines Tages sagte der Direktor des Sowchos zu meiner Mutter, dass es nicht ginge, wenn ich nicht die Schule besuchen würde. Ich hatte in Paulskoje bis 1933 drei Klassen in der deutschen Schule absolviert. Doch im Moskauer Gebiet gab es keine deutschen Schulen. Ich sollte in die russische Schule gehen. Es ergab schon ein komisches Bild: Ich als Zwölfjähriger inmitten der Erstklässer. Dem Schuldirektor gefiel das nicht. Er schickte mich gleich wieder nach Hause. Der Direktor des Sowchos bestand aber darauf, dass ich dort blieb. So habe ich noch einmal die erste Klasse in der russischen Schule besucht. Es waren schon verrückte Zeiten. Heute kann ich darüber nur noch mit dem Kopf schütteln.

1936 ist meine Mutter mit uns Kindern wieder zurück nach Paulskoje gezogen. Die Großeltern waren inzwischen verstorben. Wir konnten in der ehemaligen Werkstatt des Großvaters wohnen. Im Zimmer des Hauses lebte Onkel Alexander mit seiner Familie. Doch kurze Zeit nach unserer Rückkehr bekam meine Mutter mit Unterstützung der Kolchose die Möglichkeit, in einer anderen Siedlung in der Nähe von Paulskoje ein eigenes Haus aus Lehmsteinen zu bauen. Es hatte ein Zimmer und eine Küche. In einem Teil befand sich noch der Stall für das Schwein, die Kuh und die Ziegen, die wir als individuelle Wirtschaft außerhalb des Kolchos halten durften. Mutter arbeitete im Feldbau. In der Erntezeit half ich beim Sieben des Getreides. Und ich wurde nachts mit zur Bewachung des Platzes eingesetzt, wo das Korn bis zum Abtransport in die Stadt zwischengelagert wurde. Es blieb aber auch noch Zeit für die Schule. Ich besuchte sie noch zwei Jahre und beendete die fünfte Klasse.

Von 1937 bis 1938 lernte ich Wirtschaftsgehilfe in der Stadt Engels. Hinter dieser Bezeichnung verbarg sich folgendes: Es gab damals eine Kampagne, die Sowchosen und Kolchosen aufforderte, zur besseren Fleischversorgung im großen Rahmen Kaninchen zu halten. Junge Leute wie ich wurden dafür ausgebildet. Ich habe dann auch nach der Lehre wesentlich daran mitgeholfen, eine Kaninchenfarm im Kolchos aufzubauen. Doch ich blieb dort nicht lange. Mich zog es wie die meisten meiner Altersgenossen damals zur modernen Landtechnik, zu den Traktoren und zu den Mähdreschern. Man legte mir beim Wechsel keine Steine in den Weg. Bald kannte ich mich bei den Traktoren und den damaligen Landmaschinen gut aus und stand dort in der täglichen Arbeit meinen Mann.

Der zweite scharfe Einschnitt in meinem Leben ereignete sich 1941/42. Der Krieg, der im Sommer 1941 ausbrach, änderte alles und brachte das Leben gänzlich aus dem Gleis. Gleich nach Kriegsausbruch wurde ein Teil der Kolchosarbeiter zum Bau eines Flugplatzes abgeordnet. Wir hatten mitzuhelfen, die Landebahn zu bauen. Ende August 1941 kam dann der Befehl, dass alle Deutschen das Wolgagebiet zu verlassen hätten. Ich erinnere mich noch sehr genau an den Artikel in den "Deutschen Nachrichten".

Dort war zu lesen, dass es unter den Deutschen im Wolgagebiet Spione und Feinde der Sowjetunion gäbe, die gemeinsame Sache mit den deutschen Faschisten machen würden. Deshalb sei die Deportation erforderlich. Wir verstanden das nicht. Wo sollten die Spione und Sowjetfeinde sein?

Am Tag der Deportation herrschte in Paulskoje und den anderen Orten ein fürchterliches Durcheinander. Überall waren Soldaten. Ein Offizier kam zu uns auf den Hof. Er riss aus einem Schreibheft eine Seite heraus und vermerkte darauf, was wir alles zurücklassen mussten. Es waren eine Kuh, einige Schweine und die ganze Einrichtung, die zum Haus gehörte. Darunter kam ein Stempel. Das war die Eigentumsbestätigung, oder besser gesagt der Enteignungsbeleg. Wir durften nur 25 kg Gepäck mitnehmen, ein paar Kleidungsstücke und ein bisschen zum Essen. Es war verboten, Tiere zu schlachten. Diese blieben sich selbst überlassen. Als wir dann auf dem Treck zur Bahnstation durch Dörfer kamen, die schon vorher ausgesiedelt worden waren, sahen wir chaotische Zustände. Das Vieh hatte die Zäune und Gatter durchbrochen und lief frei über die Felder. Vielerorts Tierkadaver, umherirrendes Vieh und dessen Gebrüll. Diese gespenstischen Bilder haben sich tief in mein Gedächtnis eingegraben. Wenn ich an meine Kindheit im Wolgagebiet denke, dann erscheint mir auch dieser schreckliche Tag des Abschieds.

Wir wurden ins Gebiet von Nowosibirsk deportiert. Die Russen im Dorf Asorna wollten zunächst mit uns nichts zu tun haben. Sie begegneten uns ausgesprochen feindlich. Sie glaubten, wir kämen direkt aus Deutschland. Von Wolgadeutschen hatten sie noch nie etwas gehört. Auch über unsere Aussiedlung waren sie nicht informiert. Wir wurden mit Zwang der Behörden bei ihnen einquartiert. Erst als wir dann den dortigen Arbeitskollektiven im Kolchos zugeordnet wurden, normalisierte sich in der gemeinsamen Arbeit allmählich das gespannte Verhältnis. Doch ich blieb nur ein knappes Jahr in Asorna. Im Frühjahr 1942 musste auch ich ins Arbeitslager.

Das erste Lager hieß Wolgalag und befand sich im Gebiet von Saratow. Wir wurden beim Bau einer Eisenbahnstrecke eingesetzt. Alles musste per Hand gemacht werden. Maschinen gab es nicht. Das ganze Erdreich zum Aufschütten des Bahndammes bewegten wir mit Schubkarren. Wir bekamen ein Rad für die Schubkarre, den Rest hatten wir selbst zu zimmern, mit einer groben Axt und einer Säge. Auch die Bahnschwellen mussten von uns aus Baumstämmen geschnitten und verlegt werden. Besonders schwer war der Transport der schweren Schwellen. Sie mussten über weite Strecken auf der Schulter getragen werden. Oft waren unsere Schultern so zerschunden, dass wir nicht mehr wussten, was wir tun sollten. Wir fertigten uns spezielle Polster aus allem möglichen Material an. Doch sie halfen nur wenig. Trotz der primitiven Werkzeuge und der täglichen Quälerei ging die Arbeit gut voran. Im Herbst war der uns zugewiesene Streckenabschnitt fertig.

Würden wir nun wieder nach Hause kommen? Würde ich noch mithelfen können, den Rest der Ernte in Asorna einzubringen? Doch unsere Hoffnungen zerschlugen sich schnell. Unsere Kolonne wurde nach Westen, fast bis nach Moskau transportiert. Von dort ging es dann gleich wieder zurück nach Osten ins Gebiet von Nishny Tagil. Dort wurden wir in einem Lager mit Strafgefangenen, von ihnen nur durch einen Zaun getrennt, untergebracht. Das war ein deprimierendes Gefühl! Niemand von uns hatte etwas verbrochen. Und nun das: wir wurden wie Sträflinge behandelt. Im Lager kam ich ziemlich krank an. Die anderen mussten gleich in den nächsten Tagen zum Holzeinschlagen in den Wald. Ich wurde Gott sei Dank dem Innendienst zugeteilt. Die Unterkunft musste gesäubert werden. Und außerdem hatte ich die Aufgabe, die Sachen derjenigen zu bewachen, die draußen arbeiteten. Es wurde viel gestohlen.

Die Arbeit im Wald war furchtbar schwer, die Kälte und die ungewohnte schwere Arbeit, die auch dort mit den einfachsten Mitteln bewältigt werden musste. Vor allem in der ersten Zeit sind viele umgekommen. Sie sind von Bäumen erschlagen worden. Früh beim Weggang wurde die Kolonne gezählt, 40 Mann. Abends als wieder gezählt wurde, waren es oft nur noch 35 oder 36. Einige sind auch Opfer des starken Frostes geworden. Völlig erschöpft haben sie sich in den kurzen Arbeitspausen ans Feuer gesetzt, sind dort eingeschlafen und im Schlaf erfroren. Auf Schleppen wurden die Leichen bis in die Nähe des Lagers geschleift und dort einfach in den Schnee geworfen, steif gefroren, in der Körperhaltung, in der sie der Tod ereilt hatte. Sie wurden nicht beerdigt. Keiner hatte dazu mehr die Kraft. Alle waren in einer Weise abgestumpft, wie man das unter normalen Bedingungen nicht für möglich hält. Jeder hatte den Tod vor Augen, jeder war sich selbst der Nächste. Registriert wurde von dem Toten nur der Name, das war alles. Die Verwandten wurden nicht benachrichtigt. Im Frühjahr, als der Schnee wegtaute, wurden die Leichen dann ein Fraß der Raubtiere, es war ein Ort des Grauens und der Unmenschlichkeit.

Vom Innendienst kam ich in die Sanitätsabteilung des Lagers. Ich war der Gehilfe der Krankenschwester. Doch wir konnten den Kranken kaum helfen. Ein bisschen Jod und Verbandszeug, mehr hatten wir nicht zur Verfügung.

Bald wechselte ich in die Küche, ich wurde als Hilfskoch eingesetzt. Das kam so. Eines Abends sagte mir jemand, ich solle zu Kostja, unserem Koch, kommen. Dieser hatte in den letzten Tagen kaum geschlafen und war wohl am Ende seiner Kräfte. Er hatte nun Angst, er könnte am nächsten Morgen verschlafen und dann würde das Essen für die Männer, die in den Wald mussten, nicht rechtzeitig fertig sein. Kostja bat mich, ihm zu helfen und ihn rechtzeitig zu wecken. Er zeigte mir auch, welches Essen für den Morgen vorgesehen war. Dann schlief er augenblicklich auf der Holzbank ein. Um sechs Uhr früh rüttelte ich ihn wach - um halb sieben sollten die Essenrationen ausgeteilt werden. Er fuhr hoch, fluchte fürchterlich und wollte mich mit einem dicken Rührholz verprügeln, weil ich ihn so spät geweckt hatte. Wenn ich nicht so flink weggelaufen wäre, hätte er mich wohl erschlagen. Doch als er bemerkte, dass die Morgensuppe schon kochte und auch alles Übrige schon von mir vorbereitet worden war, wurde er plötzlich ruhig. Noch etwas skeptisch kostete er die Suppe. Er war zufrieden. Ich hatte wohl beim Salzen die richtige Hand gehabt. Kostja sagte zu mir über die Schulter hinweg, dass ich ein ordentlicher Kerl sei und bei ihm in der Küche bleiben solle. In dem halben Jahr als Hilfskoch konnte ich mich nach meiner Krankheit körperlich wieder etwas aufrappeln und erholen. In einer Küche leidet ja bekanntlich niemand Hunger.

Doch bald kam die nächste Kommission und meinte, ich sei wieder völlig gesund. Sie schickte mich zur Arbeit in ein Sägewerk. In dieser Tätigkeit völlig unerfahren kam ich gleich in den ersten Tagen zwischen zwei rollende Baumstämme, die den Oberschenkel meines rechten Beines zerschmetterten. War das mein Ende? Aber bei allem Unglück hatte ich auch ein bisschen Glück. Ich sträubte mich, mich ins Lazarett des Strafgefangenenlagers bringen zu lassen. Ich wusste, dort würden sie gleich ohne viel Aufhebens das Bein amputieren. Dank des Politoffiziers des Lagers, der zufällig anwesend war, kam ich ins Krankenhaus der nächstliegenden Stadt. Dort arbeitete ein Professor für Chirurgie, der mich operierte. Ihm habe ich es zu verdanken, dass ich mein Bein nicht verloren habe und später wieder ohne Probleme gehen konnte. Nur ein paar Narben sind geblieben.

Nach dem langen Aufenthalt im Krankenhaus war ich dann für eine Weile wieder im Innendienst, bis der Leiter des Lagers auf mich aufmerksam wurde und mich zu seinem Kutscher machte. Obwohl er vom Charakter her für die Trudarmisten wenig Verständnis zeigte oder gar Mitleid mit ihnen hatte, kamen wir uns doch im Laufe der Zeit etwas näher. Noch vor der Auflösung des Arbeitslagers bot er mir an, meine Mutter und Schwester aus Asorna zu holen.

Mit der entsprechenden Erlaubnis machte ich mich auf den Weg zu meiner Familie. Und da geschah wieder etwas völlig Unerwartetes, das meinem Leben eine neue Richtung gab. Auf dem Kolchos in Asorna sah es nicht gut aus. Fast alle arbeitsfähigen Männer waren zur Armee oder wie ich zur Trudarmee eingezogen worden. Die ganz Alten, die Frauen und die Halbwüchsigen konnten die Arbeit nicht schaffen. Vor allem Traktor- und Kombinefahrer fehlten. Der Vorsitzende des Kolchos hatte die Idee, mich in Asorna zu behalten und mich nicht wieder ins Arbeitslager zurückgehen zu lassen. Er wandte sich an den Chef der Maschinen-Traktoren-Station des Gebietes. Doch auch dieser konnte darüber nicht entscheiden. Schließlich landete die Angelegenheit bei der Militärkommission. Die Entscheidung zog sich über Wochen hin. Ich musste wenigstens zehnmal bei der Kommission in der Stadt vorsprechen. Das waren für mich 35 km hin und 35 km zurück, und das alles zu Fuß. Die Frist zur Rückkehr ins Lager war schon abgelaufen. Von dort kamen Telegramme, die mich als Flüchtigen auswiesen und die Behörden zu meiner Festnahme aufforderten. Ich hatte schon keine Hoffnung mehr, dann kam doch noch die Entscheidung. Irgendwo ganz oben hatte man entschieden, ich durfte bleiben.

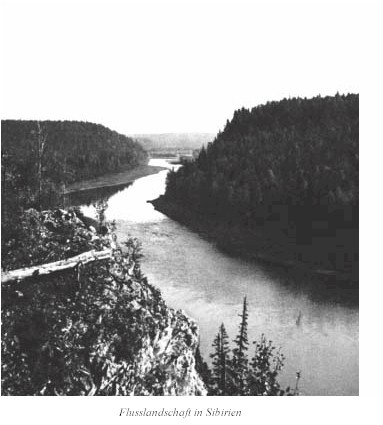

Bis zum Ende der Kommandanturzeit 1957 habe ich dann im Kolchos gearbeitet, zuerst als einfacher Traktorist. Später wurde ich aufgrund meiner guten Arbeit Brigadier. Nach den schrecklichen Jahren im Arbeitslager war es für mich wie ein neues Leben. Ich kniete mich in die Arbeit, ich war in den besten Jahren. Verantwortung zu tragen, diese zu rechtfertigen und Anerkennung zu finden - das setzte bei mir große Kräfte frei. Ich beteiligte mich sehr aktiv an der Neuererbewegung. In Sibirien herrschen für die Landwirtschaft komplizierte klimatische Bedingungen. Ich steuerte meine Erfahrungen beim Züchten und Anbau von neuen Getreidesorten bei. Und auch bei der Bodenbearbeitung und dem Einbringen der Ernte suchte ich mit nach neuen Wegen. In unserem Kolchos brachten wir Rekordernten ein, die in der ganzen Region als Vorbild dienten.

Doch es war schwierig, oft musste augenblicklich gehandelt werden. Dabei blieben ernste Konflikte nicht aus. Ich erinnere mich noch gut an einen Herbsttag Mitte der 50er Jahre. Der Blick zum Himmel sagte mir, dass ein früher Wintereinbruch mit Schnee im Anzug war. Meine Brigade hatte aber noch 150 ha Weizen auf dem Halm zu stehen. Schnelles und eigenständiges Handeln war nötig. Ich fuhr in den Nachbarkolchos, um noch zwei Kombines zu Hilfe zu holen. Aber wir hatten für die nun sieben Mähdrescher nur einen Lkw zum Abfahren des gedroschenen Getreides. Trotzdem gab ich die Anordnung, die ganze Nacht über zu mähen. Das nicht abzutransportierende Getreide ließ ich direkt auf dem Feld auf mehrere große Haufen kippen. Ich wusste, dass ich meine Kompetenzen als Brigadier weit überschritten hatte. Am Morgen - vor dem Einsetzen des Schneesturms - ließ ich alle verfügbaren Arbeitskräfte aus dem Dorf kommen, um das Getreide mit Stroh und Erdreich abzudecken und vor dem Verderb zu schützen.

Mein Chef sah das anders. Er regte sich wegen meiner Eigenmächtigkeit furchtbar auf. Das werde ein böses Getreideernte in Sibirien Nachspiel haben, schrie er am Telefon. Mir war das gleichgültig. Nicht alles zur Rettung der Ernte getan zu haben - das widersprach meiner Arbeitsauffassung. Nach einigen Tagen kam tatsächlich eine Kommission zur Überprüfung der Angelegenheit. Inzwischen hatte ich aber schon das ganze Getreide in eine Trocknungsanlage schaffen lassen. Das Getreide konnte ohne allzu große Verluste zur Endlagerung in ein zentrales Silo gebracht werden. Die Kommission sprach mich frei, ja mehr noch, sie konnte nicht umhin, meine Initiative zur Rettung des Getreides anzuerkennen.

Ich erzähle diese Geschichte hier, um zu zeigen, dass damals nicht nur große objektivePrüfen des Getreides Schwierigkeiten, sondern auch viele subjektive Probleme zu überwinden waren. Es war in solchen Situationen nicht immer leicht, einen kühlen Kopf zu bewahren und den nötigen Mut aufzubringen. Für meine Leistungen in den über zehn Jahren auf dem Kolchos habe ich im Januar 1957 den Lenin-Orden bekommen.

Einige Wochen später bin ich dann mit meiner Frau, meiner Mutter und unseren drei Töchtern aus Asorna weggegangen und nach Georgien übergesiedelt. Warum das? Die höchste staatliche Anerkennung und dann das Weggehen, wie passt das zusammen? Außenstehenden ist das sicherlich schwer verständlich. Ja, es stimmt, ich hatte Erfolg, besonders die Funktionäre oben erkannten meine Arbeit an. Unten jedoch bei manchem im Kolchos war es nicht ganz so. Häufig, wenn getrunken worden war, fiel der Ausdruck "Du Faschist".

Ich musste mir andere Beschimpfungen, offene oder hinter meinem Rücken, anhören, die mich als Deutschen diskriminierten. Das hat mich immer sehr getroffen. War das bloß Neid? Oder steckte da mehr dahinter? Als die Kommandantur aufgehoben wurde und wir uns frei im Land bewegen durften, wollte ich mir das nicht mehr bieten lassen.

Urkunde des Lenin-Ordens, der H. Dorn 1957 verliehen wurde

Urkunde des Lenin-Ordens, der H. Dorn 1957 verliehen wurde

In Georgien, in der Stadt Gardaban hatten wir aber kein Glück. Ich arbeitete als Heizer in einer großen Fabrik für Gemüsekonserven. Die Arbeit befriedigte mich nicht ganz. Und vor allem störte uns, dass meine Frau und die Töchter sich aufgrund ihrer hellen Hautfarbe und ihres blondes Haares häufig Belästigungen von georgischen Männern ausgesetzt sahen.

Wir entschlossen uns deshalb, ins Krasnodarsker Gebiet, in die Stadt Gulkewitschi zu ziehen. Dort gab es am Rande der Stadt einen Sowchos, in dem ich Arbeit fand. Ich habe dort wieder ganz klein als Traktorist angefangen. Doch mein Ehrgeiz war nicht erlahmt. Ich wollte mich weiter qualifizieren. In der Abendschule habe ich den mir fehlenden Schulabschluss nachgeholt und dann im Fernstudium am Technikum von 1963 bis 1970 Landmaschinentechnik studiert. Ich wurde Brigadier. Neben der Technik interessierte mich der Obstbau, der damals eine wichtige Rolle spielte.

Nachdem meine erste Ehe auseinander gegangen war und ich zum zweiten Mal geheiratet hatte, habe ich mir noch einmal ein neues Haus gebaut. Es war ziemlich geräumig und auch ansehnlich. Doch mein besonderer Stolz war der Garten, wo ich viel Freizeit verbrachte und meine gärtnerischen Fähigkeiten in der Zucht von diesem und jenem Gewächs ausprobierte.

1982 bin ich in Pension gegangen. Die Zeit in Gulkewitschi war insgesamt nicht schlecht. Wir hatten unser Auskommen, uns ging es gut. Ich war anerkannt. Dann kamen die Perestroika und die Auflösung der Sowjetunion. Ich habe gleich von Anfang an in der Bewegung "Wiedergeburt" mitgemacht. Zum ersten Mal habe ich mich wie viele andere auch mit der Geschichte der Russlanddeutschen befasst. Es wurden bis dahin geheimgehaltene Dokumente veröffentlicht. Erst jetzt wurde uns das Ausmaß dessen bewusst, was sich vor und nach dem Kriege zugetragen hatte. Wir wollten nicht mehr unsere Nationalität verschweigen und ihretwegen Benachteiligungen ausgeliefert sein.

Die Übersiedlung 1993 nach Deutschland war der letzte große Einschnitt in meinem Leben. Meine zweite Frau und ich hatten in Gulkewitschi unser Zuhause gefunden und wollten dort eigentlich unser Leben zu Ende leben. Nach langen Überlegungen habe ich mich dennoch entschlossen wegzugehen. Die Kinder wollten nach Deutschland. Sie hatten manche Benachteiligung in ihrer Ausbildung hinnehmen müssen. Ein Hochschulstudium war ihnen verwehrt worden. Dann kamen zu Beginn der 90er Jahre die wirtschaftlichen Probleme in den GUS-Staaten hinzu. In Russland sahen die Kinder keine Perspektive mehr. Ich wollte ihnen beim Start zu einem neuen Leben helfen. Doch es gab da noch ein Problem, das mir die Übersiedlung nach Deutschland so schwer machte. Meine Frau, eine Weißrussin, wollte nicht mit. Sie hatte als Kind während des Krieges ein furchtbares Erlebnis. Sie musste mit ansehen, als deutsche Soldaten alle Bewohner ihres Dorfes, darunter ihre Mutter und ihre Schwester mit ihrem Säugling auf dem Arm, wegen angeblicher Unterstützung von Partisanen erschossen haben. Nur durch einen Zufall entging meine Frau diesem Schicksal ihrer Familie. Seitdem hatte sie eine tiefe Abneigung, ja eine regelrechte Aversion gegen Deutschland. Ich konnte sie nicht bewegen, mit mir mitzukommen. Doch sie zeigte gleichzeitig Verständnis für meinen Entschluss und den der Kinder, Russland zu verlassen.

Nach Deutschland bin ich zuerst allein gekommen. (Meine Frau kam später doch noch nach, 1998, als sie schon sehr krank war und nur noch wenige Wochen zu leben hatte.) Die Ausreise der Kinder machte viele Schwierigkeiten. Sie zu bewerkstelligen war ziemlich schwierig. Aufgrund der Benachteiligungen von Russlanddeutschen auch noch in den 70er Jahren hatten sie bei der Aushändigung der Personalausweise mit 16 Jahren als Nationalität die der Mutter, also weißrussisch, eintragen lassen. Nun gab es bei der Umsiedlung Schwierigkeiten. Ich musste mich an Behörden der Bundesrepublik wenden, um die Sache klären zu lassen. Das hat mich viel Kraft, Geduld und Geld für den Anwalt gekostet. Doch letztlich hat es sich gelohnt. Von meinen insgesamt fünf Töchtern leben jetzt vier in Berlin.

Nun, das sind die Stationen meines Weges von Paulskoje im Wolgagebiet nach Berlin-Spandau. Ein langer Weg, da ist schon so einiges passiert, in der großen Politik wie in meinem Leben.