Auswanderung der Deutschen

Teil III 1917 - 1955

6. Die Nachkriegsentwicklung bis zur Auflösung des Sonderregimes für die Russlanddeutschen 1955

6.4 Neue Produktionsbedingungen und Tätigkeitsfelder

6.4.2 Erlebnisberichte zur Kommandanturzeit

Heinrich Dorn:"Bis zum Ende der Kommandanturzeit 1957 habe ich dann im Kolchos gearbeitet, zuerst als einfacher Traktorist. Später wurde ich aufgrund meiner guten Arbeit Brigadier. Nach den schrecklichen Jahren im Arbeitslager war es für mich wie ein neues Leben. Ich kniete mich in die Arbeit, ich war in den besten Jahren. Verantwortung zu tragen, diese zu rechtfertigen und Anerkennung zu finden – das setzte bei mir große Kräfte frei.

Ich beteiligte mich sehr aktiv an der Neuererbewegung. In Sibirien herrschen für die Landwirtschaft komplizierte klimatische Bedingungen. Ich steuerte meine Erfahrungen beim Züchten und Anbau von neuen Getreidesorten bei. Und auch bei der Bodenbearbeitung und dem Einbringen der Ernte suchte ich mit nach neuen Wegen. In unserem Kolchos brachten wir Rekordernten ein, die in der ganzen Region als Vorbild dienten.

Dabei blieben ernste Konflikte nicht aus. Ich erinnere mich noch gut an einen Herbsttag Mitte der 50er Jahre. Der Blick zum Himmel sagte mir, dass ein früher Wintereinbruch mit Schnee im Anzug war. Meine Brigade hatte aber noch 150 ha Weizen auf dem Halm zu stehen. Schnelles und eigenständiges Handeln war nötig. Ich fuhr in den Nachbarkolchos, um noch zwei Kombines zu Hilfe zu holen. Aber wir hatten für die nun sieben Mähdrescher nur einen Lkw zum Abfahren des gedroschenen Getreides. Trotzdem gab ich die Anordnung, die ganze Nacht über zu mähen. Das nicht abzutransportierende Getreide ließ ich direkt auf dem Feld auf mehrere große Haufen kippen. Ich wusste, dass ich meine Kompetenzen als Brigadier weit überschritten hatte. Am Morgen – vor dem Einsetzen des Schneesturms – ließ ich alle verfügbaren Arbeitskräfte aus dem Dorf kommen, um das Getreide mit Stroh und Erdreich abzudecken und vor dem Verderb zu schützen.

Ich erzähle diese Geschichte hier, um zu zeigen, dass damals nicht nur große objektive Schwierigkeiten, sondern auch viele subjektive Probleme zu überwinden waren. Es war in solchen Situationen nicht immer leicht, einen kühlen Kopf zu bewahren und den nötigen Mut aufzubringen. Für meine Leistungen in den über zehn Jahren auf dem Kolchos habe ich im Januar 1957 den Lenin-Orden bekommen."

Alexander und Sophia Merk:

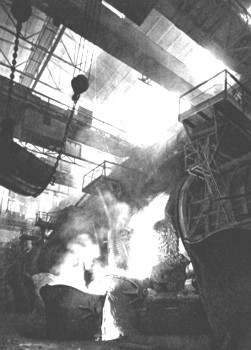

"1957 entschlossen sich Alexander und Sophia Merk, mit ihren drei Kindern das Leben auf dem Lande aufzugeben und in die Stadt zu gehen. "Entscheidend für diesen Schritt waren die Kinder", sagt Alexander Merk. "Die schulischen Bedingungen waren im Bolschokowski Sowjet nicht so gut. Es mussten lange Wege zurückgelegt werden. Besonders im Winter, wenn es sehr kalt war und der Schnee sehr hoch lag, war die Situation sehr kompliziert. Es fuhr kein Bus, sie mussten zu Fuß gehen. Und in ein Internat, die meiste Zeit weg von uns, wollten wir die Kinder nicht geben." Sie entschieden sich für Ust-Kamenogorsk in Kasachstan. Dort suchte man für die sich entwickelnden Industriebetriebe Arbeitskräfte. Der Verdienst war gut und die Kinder konnten die Vorteile der Schule in einer Großstadt nutzen. Die Familie kaufte sich zunächst ein kleines Haus. "Mehr Baracke als Haus", merkt Sophia Merk an. Später bauten sie sich ein "richtiges" Einfamilienhaus. Sie überließen es jedoch dann einem ihrer Kinder mit dessen Familie und zogen, als sie Rentner wurden, in eine Hochhauswohnung.

"Über unsere Arbeit und unser Leben in Ust-Kamenogorsk haben wir schon erzählt", fährt Sophia fort. "Nach den schweren Kriegs- und Nachkriegsjahren sind wir dort richtig aufgelebt. Wie schon gesagt, materiell ging es uns gut, wir hatten ein gutes Verhältnis zu Arbeitskollegen und Mitbürgern, zu Russen, Kasachen und Leuten anderer Nationalität. Wir fühlten uns in Kasachstan heimisch."

(Kulturarchiv der Russlanddeutschen)