Auswanderung der Deutschen

Teil III 1917 - 1955

6. Die Nachkriegsentwicklung bis zur Auflösung des Sonderregimes für die Russlanddeutschen 1955

6.1 Kommandanturregime von Kriegsende 1945 bis 1955

6.1.2 Aus Erlebnisberichten zur Kommandanturzeit

Ida Schmidt:Hoffnungen bei Kriegsende

"Den 9. Mai 1945, den Tag des Sieges über den Faschismus, feierten wir ausgelassen. Wir hatten uns irgendwo Alkohol besorgt und waren fröhlich und ausgelassen. Wir sangen und tanzten auf der Straße. Nun, so glaubten wir, stände der Rückkehr zu unseren Familien und Verwandten nichts mehr im Wege. Doch wir hatten uns getäuscht. Die meisten von uns mussten bleiben. Wir, die Deutschen, durften nicht ohne Zustimmung den Arbeitsplatz und den Wohnort wechseln. Bis 1955 mussten wir uns bei der Polizei melden und waren Bürger zweiter Klasse."Otto Dreit:

Katharina Torno:

Wir haben 1947 geheiratet. 1948 wurde unsere Tochter Ella geboren. Es war für uns sehr schwer, die tägliche Arbeit mit der Fürsorge für das Kind in Einklang zu bringen. Mein Mann war für einen Stützpunkt verantwortlich, auf dem Lkws gewartet und betankt wurden. Gleichzeitig wurden die Geräte ausgegeben, die wir für den Bau der Straße benötigten. Als Ella noch klein war, durfte ich dort eine Zeit lang in der Nachtschicht arbeiten. Unsere Behausung, mehr Hütte als Haus, war in den Berg geschlagen, nur die Vorderseite mit Tür und Fenster bestanden aus Holz. Die anderen Seiten bildete das Gestein des Berges. Die Zimmerausrüstung war mehr als karg: ein breiter Bettkasten, ein grob gezimmerter Tisch, Hocker und ein Herd. Mehr besaßen wir nicht. (Erst später, Anfang der 50er Jahre, bezogen wir ein Zimmer in einem richtigen Haus. Da konnten wir uns dann ein bisschen mehr an Wohnmobiliar leisten.) Früh kochte ich immer so viel, dass unsere Tochter den ganzen Tag über genug zu essen hatte. Das Kochgeschirr mit dem Essen war auf dem Tisch fest verankert. Es sollte nicht umkippen. Manchmal, wenn mein Mann und ich abends nach Hause kamen, hatte unsere Tochter das Essen nicht angerührt. Den ganzen Tag über hatte sie das Bett nicht verlassen. Sie hatte Angst, sie vermutete irgend etwas Böses unten auf dem Fußboden und unter dem Bettkasten. Sehr erschrocken war ich eines Tages bei der Heimkehr von der Arbeit, als bei verschlossener Tür Ella nicht mehr im Zimmer war. Ich schrie wie verrückt und rannte völlig aufgeregt zu den Nachbarn, um ihnen von dem Unglück zu erzählen. Glücklicherweise klärte sich die Sache schnell auf. Verwandte von uns waren am Nachmittag gekommen und hatten unsere Tochter durch das Fenster geholt und in die Nachbarsiedlung mitgenommen". Lora Richter:

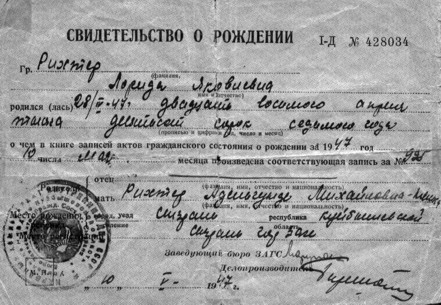

53 Jahre später. Lora Richter erzählt:

Die im Lager untergebrachten Frauen mussten für einen Sowchos arbeiten. Morgens um sechs Uhr begann der Tag, gleichwohl, ob es Winter oder Sommer war. Tagsüber sah ich meine Mutter nicht. In den Wintermonaten arbeitete sie meistens in einer Kolonne, die das auf der Wolga herbeigeschaffte Holz, nach dem es etwas zerkleinert worden war, zum Weitertransport auf Fuhrwerke und Lastwagen zu verladen hatte. Oft kam es dabei zu schlimmen Unfällen, Hände und Füße wurden gequetscht. Ich sehe noch heute Frauen, die mit schmerzvollen Gesichtern und weinend in die Wohnbaracke kamen, wo ihnen dann notdürftig ein Verband angelegt wurde. Ihr Weinen tat mir weh. Ich zog mich dann meistens in die Ecke des Raumes zurück. Erst später, wenn der Verband fertig war und die Verunglückten etwas zur Ruhe gekommen waren, näherte ich mich vorsichtig und versuchte, ihnen irgendwie mein kindliches Mitgefühl zu zeigen. Ich lehnte mich an sie und suchte ihre körperliche Nähe. Die Arbeit auf den Holzplätzen am Fluss war eigentlich harte Männerarbeit, doch darauf wurde keine Rücksicht genommen. Die Frauen hatten keine Wahl, sie mussten sich damit abplagen. Es war draußen oft schon finster, wenn sie ins Lager zurückkehrten. Im Sommer und im Herbst hatten es die Frauen etwas leichter. Sie mussten hauptsächlich Feldarbeiten verrichten – Kartoffeln, rote Rüben, Kohl und anderes ernten. Und das ganze Jahr über war außerdem das Vieh zu versorgen. Mutter hatte viel mit Pferden zu tun. Manchmal suchte ich sie auf. Vor den großen kräftigen Rappen hatte ich jedoch meistens Angst, besonders, wenn sie laut schnauften oder mit den Hufen scharrten. ...

Tagsüber, wenn Mutter zur Arbeit war, hielt ich mich bei den Frauen auf, die in den Baracken Hausarbeit machten. Sie säuberten die Unterkünfte und kochten das Essen für den Abend. Wir waren wie eine große Familie. Als eines der wenigen Kinder im Lager umsorgten sie mich. Sie steckten mir von ihrem kargen Essen häufig einen guten Bissen zu. Dennoch vergesse ich die wenigen Stunden nicht, die ich allein mit Mama in unserem kleinen Zimmer verbringen konnte. Sie erzählte mir dann von den Großeltern, den Tanten und Onkeln, die irgendwo weit weg lebten. Tante Therese, Mutters Schwägerin, kannte ich. Sie war auch im Lager und kam häufig zu uns. Doch die anderen waren mir fremd. Sie gehörten zu einer Welt, zu der ich keinen Zugang hatte."

(Kulturarchiv der Russlanddeutschen)